学部・大学院

電子情報学系

電気電子コース

コース紹介動画

学びの特徴

-

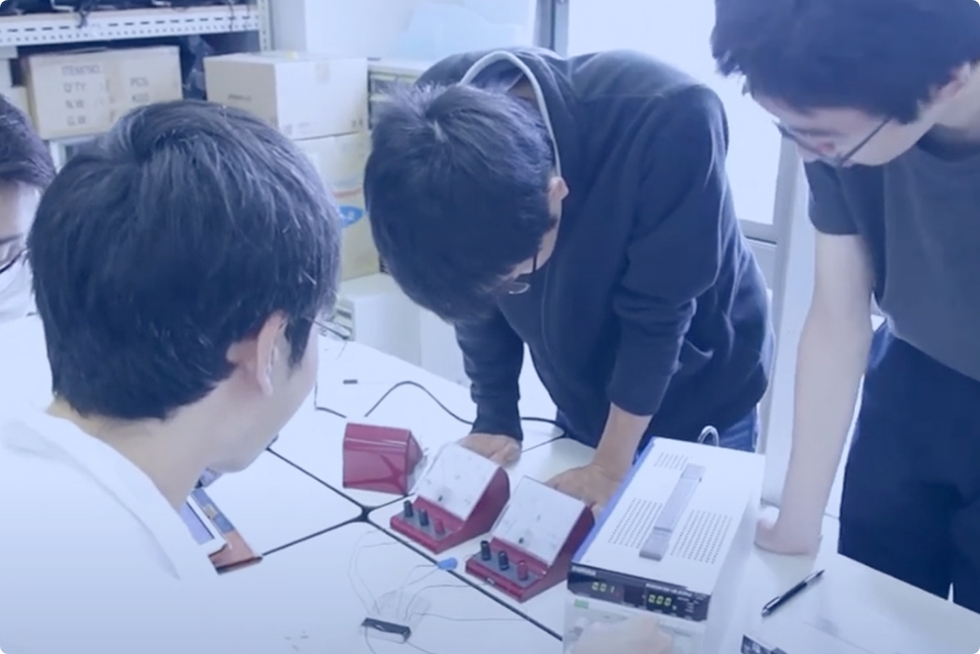

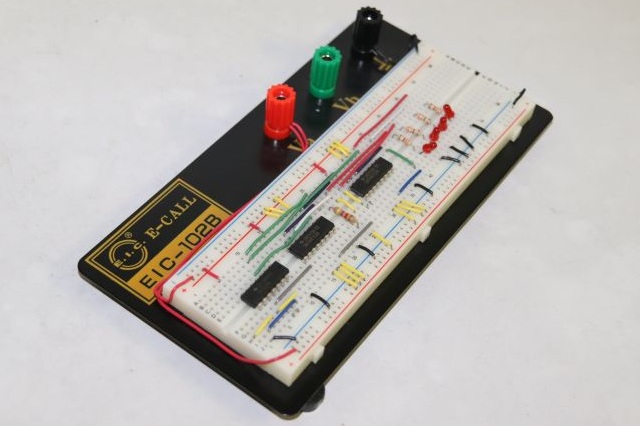

電子回路の授業で、エレクトロニクスに関する半導体素子やトランジスタを学ぶ。

-

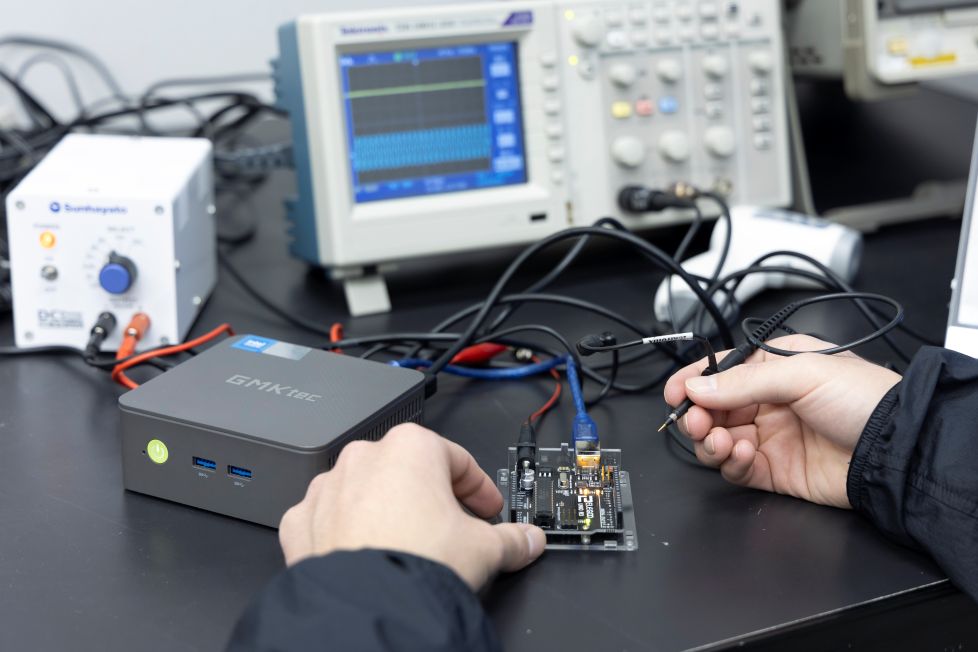

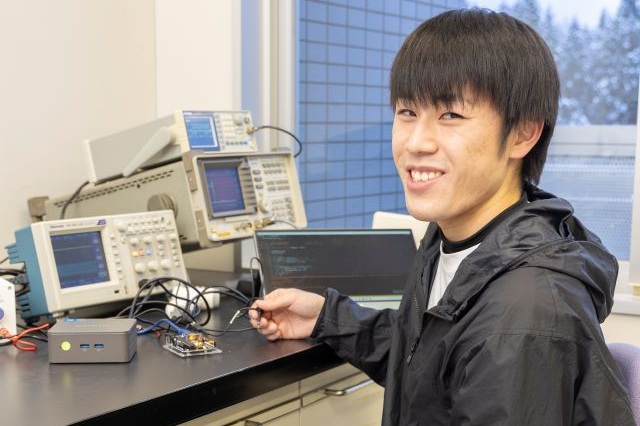

電気電子計測の授業で、電気工学に関するセンサや信号処理を学ぶ。

-

コンピュータプログラムIで、情報通信技術に関するPythonによるオブジェクト指向プログラミングの基本を学ぶ。

ピックアップ

カリキュラム

-

電子回路

コンピュータや電化製品などに限らず、電子回路は自動車や社会インフラなど、多岐にわたって利用されています。電子回路の解析手法を学ぶことで、これらのシステムにおける電子回路の役割を理解することができます。

-

生体情報計測

医療福祉工学機器の多くは、生体の状態を観測するため、生体の情報を適切に計測する必要があります。生体情報工学の基本から、心電図や筋電図などの生体電気信号、血圧や体温などの生体非電気現象の計測原理と方法を学びます。

-

グリーンエネルギー

次世代の主力のエネルギー源としてグリーンエネルギーが注目されています。授業では太陽光・風力・水力・潮流・地熱・水素・バイオマスなどのそれぞれの原理や特徴をはじめ、二酸化炭素の排出削減についても学びます。

4年間の学び(専門科目)

共通科目

1年次

■工学共通科目 技術社会の基礎

工学概論/電気工学基礎/地球環境とエネルギー/くらしの科学技術/ユニバーサルデザイン/ロボティクス概論

■工学共通科目 コンピュータの利活用

コンピュータリテラシ/コンピュータプログラミング基礎

■工学基礎総合・実験科目

工学基礎ゼミI・Ⅱ/工学基礎実験Ⅰ・Ⅱ

2年次

■工学共通科目 技術社会の基礎

技術英語/地域防災工学/身体の機能や構造の計測と解析

■工学共通科目 コンピュータの利活用

入門CAD/IotとAIの基礎

■技術者教養科目

イノベーターとビジネス構築力/技術者倫理

3年次

■工学共通科目 技術社会の基礎

品質管理

■工学共通科目 コンピュータの利活用

データサイエンス

■技術者教養科目

知的財産法/ものづくりのための経営・戦略の基礎

※カリキュラムは変更になる場合があります。

コース専門科目

2年次

■電気電子系エンジニアのための基礎工学

電気回路/電子回路/電気電子計測/電磁気学/制御工学

■情報通信技術

計算機回路/コンピュータプログラミングⅠ・Ⅱ/情報数学Ⅰ・Ⅱ

■コース総合・実験科目

電気電子コースゼミⅠ・Ⅱ/電気電子コース実験Ⅰ・Ⅱ

3年次

■電気電子系エンジニアのための基礎工学

通信基礎/光エレクトロニクス

■電気電子の応用技術

生体情報計測/機械CAD/自動制御

■エネルギーの基礎

電力エネルギー/放射線・原子力基礎/パワーエレクトロニクス

■通信システム技術

通信理論/伝送システム/電波法規

■コンピュータ技術

コンピュータアーキテクチャ/オペレーティングシステム/デジタル信号処理/画像情報処理

■コース総合・実験科目

電気電子コースゼミⅢ・Ⅳ/電気電子コース実験Ⅲ・Ⅳ

4年次

■電気電子アドバンス科目

組込みシステム/認知科学/グリーンエネルギー

■コース総合・実験科目

電気電子コースゼミⅤ・Ⅵ/卒業研究

※カリキュラムは変更になる場合があります。

資格

-

取得できるもの

- 高校学校教諭一種免許状(工業) ※教職課程履修者

- 第ー級陸上特殊無線技士 ※指定科目履修者

- 第三級海上特殊無線技士 ※指定科目履修者

-

取得を支援するもの

- ITパスポート

- CAD利用技術者

- 電気主任技術者

- 品質管理検定

- 福祉住環境コーディネーター検定試験

就職実績

-

新潟工科大学を卒業後、

先輩たちはさまざまな分野で活躍しています。主な卒業後の進路

電子機器の設計開発、電力エネルギーの管理技術者、医用電子機器の設計 など