学部・大学院

機械システム学系

先進製造コース

コース紹介動画

学びの特徴

-

構造・機能性材料の授業で、構造用材料・機能性材料の性質を学ぶ。

-

機械保全技術Iの授業で、国家技能士資格である機械保全技能士の資格試験対策を学ぶ。

-

構造・伝熱シミュレーションの授業で、機械設計に関するシミュレーション解析の知識や活用技術を学ぶ。

ピックアップ

カリキュラム

-

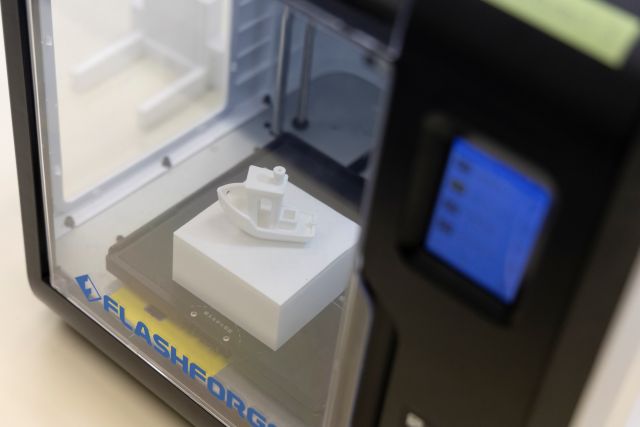

立体造形

立体を構成する概念や造形要素の知識と技法を学びます。3次元CADによるモデリングから3Dプリンタによる造形までの演習を通して、発想カ・表現力・造形力・構成力を養うとともに、基本的な加工技術を身に付けます。

-

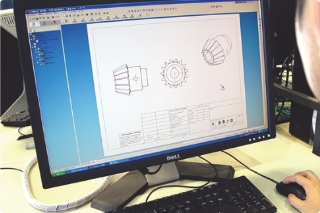

機械製図

ものづくりでは、さまざまなアイデアを機械や器具として具現化するとともに、実際に製作するためには、その概念を正確に情報伝達する図面が必要です。講義と演習を通し、製図の基礎から製作図面を仕上げる方法を学びます。

-

自動加工技術

現代の生産体制は著しく進歩しています。最新のNC加工、CAD/CAMのシステムの原理を理解し、演習を含めてNCプログラムの基本的な作成技術を学び、ものづくりにおける生産の省力化や無人化技術を身に付けます。

4年間の学び(専門科目)

共通科目

1年次

■工学共通科目 技術社会の基礎

工学概論/電気工学基礎/地球環境とエネルギー/くらしの科学技術/ユニバーサルデザイン/ロボティクス概論

■工学共通科目 コンピュータの利活用

コンピュータリテラシ/コンピュータプログラミング基礎

■工学基礎総合・実験科目

工学基礎ゼミI・Ⅱ/工学基礎実験Ⅰ・Ⅱ

2年次

■工学共通科目 技術社会の基礎

技術英語/地域防災工学/身体の機能や構造の計測と解析

■工学共通科目 コンピュータの利活用

入門CAD/IotとAIの基礎

■技術者教養科目

イノベーターとビジネス構築力/技術者倫理

3年次

■工学共通科目 技術社会の基礎

品質管理

■工学共通科目 コンピュータの利活用

データサイエンス

■技術者教養科目

知的財産法/ものづくりのための経営・戦略の基礎

※カリキュラムは変更になる場合があります。

コース専門科目

1年次

■機械科学の基礎

機械の要素と機構

2年次

■機械科学の基礎

機械工作法/機械の力学Ⅰ・Ⅱ/材料力学/計測工学

■機械システムの基礎

機械製図/工業材料/シミュレーション技術の基礎/電気電子工学Ⅰ・Ⅱ/サーピスロボティクス

■コース総合・実験科目

先進製造コースゼミⅠ・Ⅱ/先進製造コース実験Ⅰ・Ⅱ

3年次

■先進製造の基礎

機械CAD/テクニカルイラストレーション/自動加工技術/構造・機能性材料/機械保全技術Ⅰ・Ⅱ

■先進製造の応用と発展

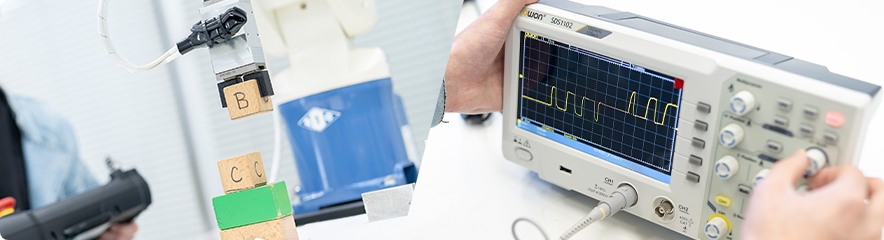

メカトロニクス/立体造形/構造・伝熱シミュレーション/熱・流体シミュレーション/組込みシステム

■コース総合・実験科目

先進製造コースゼミⅢ・Ⅳ/先進製造コース実験Ⅲ・Ⅳ

4年次

■コース総合・実験科目

先進製造コースゼミⅤ・Ⅵ/卒業研究

※カリキュラムは変更になる場合があります。

資格

-

取得できるもの

- 高等学校教諭一種免許状(工業) ※教職課程履修者

-

受験資格が得られるもの

- 品質管理検定

- テクニカルイラストレーション技能士

- 機械保全技能士

- 機械検査技能士

- 固体力学分野の有限要素法解析技術者

- 振動分野の有限要素法解析技術者

- 熱流体力学分野の有限要素法解析技術者

就職実績

-

新潟工科大学を卒業後、

先輩たちはさまざまな分野で活躍しています。主な卒業後の進路

機械等の開発・製造技術者、機械保全技術者 など