| 平成23年度PBL実習 |

| |

|

| |

| ①子供向け体験実験・体験工作展への出展に向けた取り組み |

| |

| |

青少年科学の祭典 2011 新潟県大会(2011/11/19~20)に

「おウチで樹氷(結晶)をつくろう!」というテーマで出場しました。

来場者と一緒に尿素から「結晶」を作成する実験を行いました。

尿素に水性絵の具や水性マジックで色を付けることで、きれいな結晶に

することができました。

|

|

|

| |

|

|

来場者と「結晶」を作成 |

| |

|

|

|

| |

|

|

カラフルな樹氷ができました |

|

| |

| ②チルト機構や転倒防止用ブレーキ機構を有する介護用車椅子の開発 |

| |

| |

学生は基礎理論を理解した後に、本テーマである介護用車椅子のコントローラーの作成を行いました。

口腔内ジョイスティックによるリモートコントロールで介護用車椅子の移動を行える仕組みを作成しました。

|

|

|

| |

|

|

定例報告 |

| |

|

|

|

| |

|

|

装置検討 |

|

| |

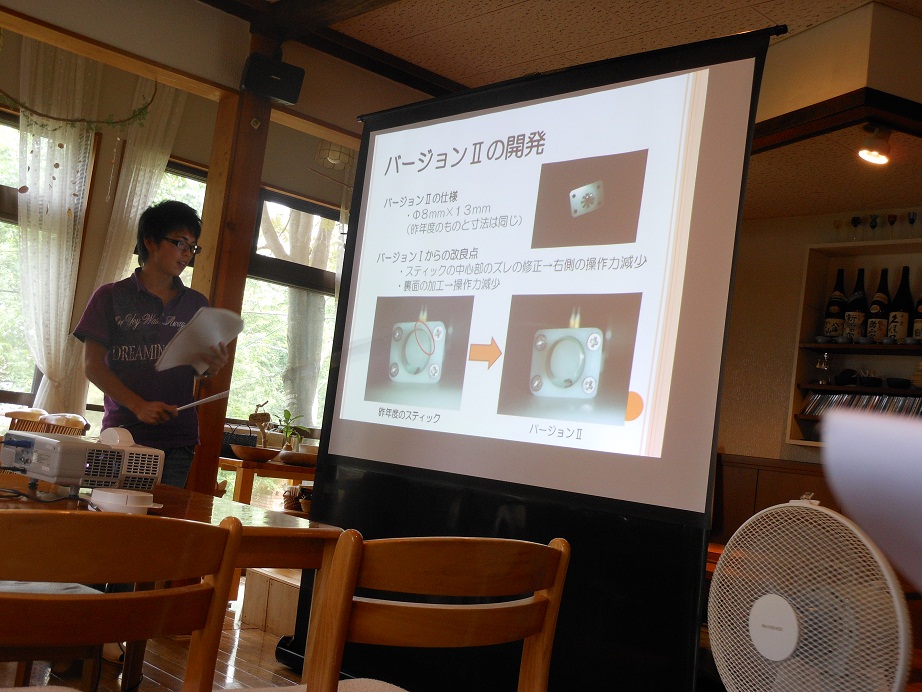

| ③重度障害者のための操作装置の開発とその評価 |

| |

| |

学生は基礎理論を理解した後に、本テーマである介護用車椅子の改良を行いました。

非常に良い機能の開発をすることができました。

外部協力企業からは特許を確認して未申請なら出願しようとまで言われています。

|

|

|

| |

|

|

定例報告 |

| |

|

|

|

| |

|

|

開発活動 |

|

| |

| ④NHKロボコン出場を目的としたロボット製作 |

| |

| |

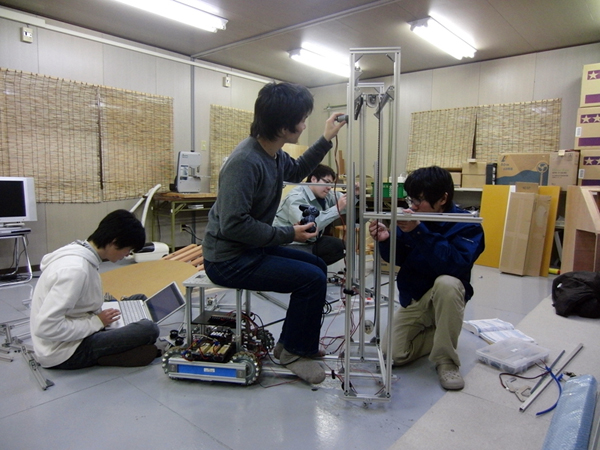

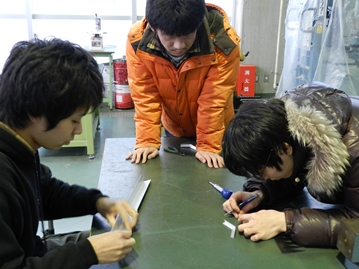

NHK大学ロボコンに参加することを目的として活動しました。

2011年のNHK大学ロボコンの見学、ロボコン技術交流会に参加して、どのようにロボコンが行われるのか、どう作業をすれば良いのかを把握した上で、本格的な活動を開始しました。

書類選考、第1次ビデオ審査も通過し、第2次ビデオ審査(2012年4月上旬~中旬予定)に向けて作業を行っています。

|

|

|

| |

|

|

部品の加工 |

| |

|

|

|

| |

|

|

ロボットの組み立て |

|

| |

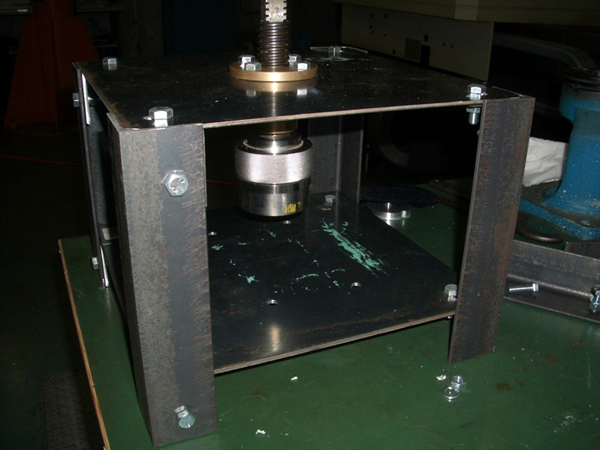

| ⑤塗装の密着性簡易試験装置の開発 |

| |

| |

塗装した金属からどれくらいの力で塗装がはげるかを測定する装置の開発をテーマに実施しました。

様々な材質(鉄、アルミ、スチールなど)での試験を行いました。

実験する装置も数種類を作成し、装置ごと、材質ごとに塗装のはげる特性が異なることが理解できました。

|

|

|

| |

|

|

装置の検討 |

| |

|

|

|

| |

|

|

作成した装置での試験 |

|

| |

| ⑥BDF(バイオディーゼル燃料)発電を通じたエコキャンパス運動 |

| |

| |

第16回新潟工科大祭(2011/6/4)で廃食用油から精製したバイオディーゼル燃料(BDF)を使う発電を行い、ポン菓子作りを行いました。

ポン菓子作りを通して、マイクログリットについても知ってもらうことができました。

|

|

|

| |

|

|

廃食用油でのBDF発電 |

| |

青少年のための科学の祭典2011 柏崎刈羽大会(2011/11/19)に「BDFでエコ発電」というテーマで出場しました。

BDF発電で発生した発電量を計測する電力使用量表示システムから、どれくらい発電しているのかを来場者に知ってもらいました。

|

|

|

| |

|

|

BDF発電量をシステムで計測 |

|

| |

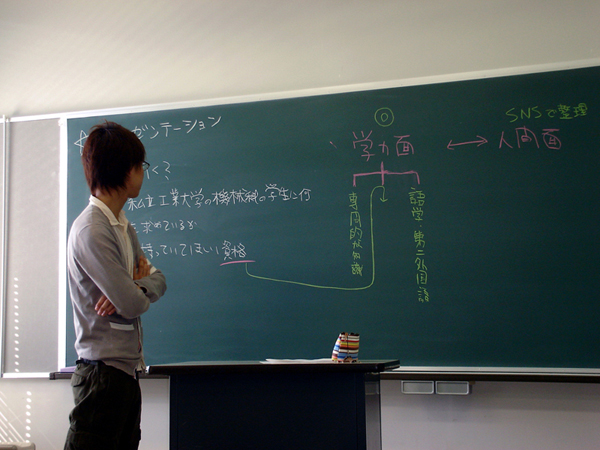

| ⑦機械制御システム工学科学生の修学モデルの構築 |

| |

| |

本学の学生(機械制御システム工学科1年生を対象)がどれくらい就業意識があるかを調査し、修学モデルの構築を検討することをテーマとして実施しました。

学生アンケートを取り、結果を分析することで結果を導き出しました。

|

|

|

| |

|

|

修学モデルの検討 |

| |

|

|

|

| |

|

|

企業への依頼状の添削 |

|

| |

| ⑧立体だまし絵づくり |

| |

| |

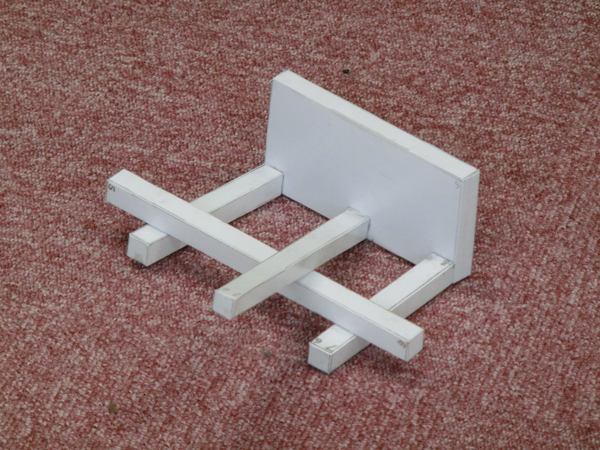

立体だまし絵は、視覚的な錯覚を利用している絵を立体化したもので、立体がありえない構造に見えたり・だまされたりします。

現在は、だまし絵とは何か・どうやって作るのかの理解を終え、展示会に

出品する立体を作成しています。

立体を作成する素材や精度により、きれいな立体にならない・立体になっているがだまし絵にならないなど、かなりの試行錯誤を繰り返しています。

|

|

|

| |

|

|

学生が作成した立体だまし絵の模型 |

| |

2月に行う立体だまし絵展示会に向けて、立体だまし絵の模型の仕上げを行っています。

並行作業で、各立体の説明用パネルの作成も行っています。

展示会は、以下のコンセプトで行います。

1)立体だまし絵として見える場所を探す楽しみを感じてもらえる

仕組みの用意

(だまし絵として見える場所は1か所しかありません)

2)立体だまし絵のCG画像と実際の模型とを比較しての説明

3)立体だまし絵の動画と模型とを比較しての説明

4)1~3以外のコンセプト

|

|

|

| |

|

|

展示会で紹介する模型の作成 |

|

| |

| ⑨中学生以上を対象としたロボットコンペティションの企画とロボット開発 |

| |

| |

教材を使用してた足歩行の自律ロボットの製作/改良、動作プログラムの作成/改良、製作したロボット/動作プログラムを使用してのデモンストレーション+プレゼンテーションを行いました。

ロボットに対する知識をさらに深く理解することができ、デモンストレーション+プレゼンテーションを行ったことで、伝えることの重要性についても理解することができました。

|

|

|

| |

|

|

教材でロボットの製作 |

| |

|

|

|

| |

|

|

製作したロボットでのデモとプレゼン |

|

| |

| ⑩海浜清掃ロボット「ひろっ太郎」の改造 |

| |

| |

平成21年、平成22年と毎年継続して開発/改良してきたことで、走行装置は完成の状態となっていますが、ゴミ回収装置、制御装置は課題が残っている状態でした。今年度は、課題のあったゴミ収集装置(ロータリー式回収装置の設計製作)、制御装置(有線から無線)を改良しました。

学生は自ら作業分担を行い、コミュニケーションを密に取りながら作業を行ったことで非常に効率よく作業を進めることができました。

|

|

|

| |

|

|

紙模型で装置試作 |

| |

|

|

|

| |

|

|

装置の組み立て作業 |

|

| |

| ⑪リサイクル商品の開発 |

| |

| |

グループ討議においてリサイクルする商品を決め、大きさ・利用方法など具体的なイメージの共有を図った上で試作を開始しました。

【リサイクルする商品】

(1)スマートフォン入れ

(2)自転車かごカバー

(3)椅子

(4)シート

(5)クッション

|

|

|

| |

|

|

開発する商品の検討 |

| |

試作した商品を紹介するホームページを作成しました。

http://www.esato.net/recycle/

|

|

|

| |

|

|

試作した商品の評価 |

|