学部・大学院 博士後期課程

育成する人材像

-

・ゆるぎない専門性を備えながら、高い創造性と柔軟な発想を併せ持つ人材

-

・国内外の技術的発展に寄与し、社会的責任を果たそうとする強い情熱を持つ人材

-

これらの素養を身に付けるために、以下の3つを教育課程の柱としています。

-

専門科目

高度な基礎学力と深い専門知識、さらには、より広い視野に立つべく周辺の学問分野へのアプローチ力を涵養する

-

特別演習

高度な専門力と方法論を涵養するとともに、多様なバックグラウンドをもつ集団の中で自らの専門力を発揮できるプロジェクトの遂行能力を涵養する

-

特別研究・特定研究

高度な専門性に基づく研究課題について研究を実施するとともに、学術雑誌や国際会議等への研究発表を通じて自身の成果を世に問う力を涵養する

科目選抜の指標とするため、専門科目は以下の3グループとしています。

専門科目

-

機械・材料・化学グループ

機械工学分野の教育を基礎として、先進的な製造技術、材料科学とその機械への応用や、環境・生命化学等の分野について開講科目を配し、機械工学、材料科学、化学の高度な専門知識を修得します。

そして、エネルギー、環境、生命化学に至る幅広い分野を学び、人々の生活をより豊かにする新しい技術を生み出せる力を身に付けるとともに、社会の要請に適切に対応できる自立した研究者、技術者を育成する教育を行います。開講科目

固体物性特論 / 計算バイオメカニクス特論 / 生物化学工学特論 / 複合材料化学特論 / 細胞機能工学 / 無機材料特論 / 食品生理機能学特論 / ソフトウエア工学特論 / 糖鎖工学特論 / 信頼性および寿命延伸工学特論 / 知能ロボティクス論

-

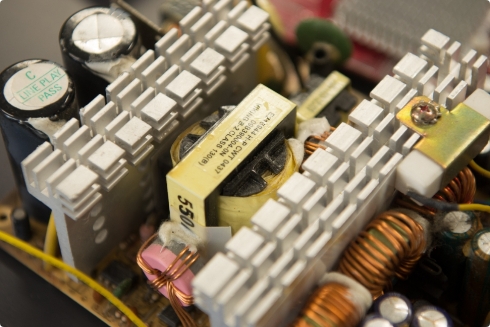

知能機械・電気電子情報グループ

コンピュータが組み込まれた知的な機械を通信ネットワークで接続した高度な生産システム、AI技術を活用して大量のデータを解析し、必要な情報を得る情報処理システム、急速に進みつつある少子高齢化に対応し、安全な社会を実現するための医用デジタル技術が日々発展を続けています。

博士後期課程では、前期課程の内容を発展させ、機械と電気電子を融合したロボティクス等を対象とする知能機械・ロボティクス分野、情報通信ネットワークとコンピュータ並びにソフトウエアを対象とする情報通信分野、及び生体や医療福祉を対象とする医療福祉工学分野に関する最先端の教育・研究を行い、産業界で幅広く活躍できる技術者や研究者を育てます。開講科目

福祉工学特論 / 医用電子工学特論 / フィールドロボット論 / メカトロニクス特論 / 大出力レーザー工学 / 数値連成問題解析 / 生体計測工学特論 / 組込みソフトウェア特論 / 応用偏微分方程式 / 情報セキュリティ特論 / 光物理工学特論 / 知能情報工学特論 / メディア応用特論 / 高度交通システム特論

-

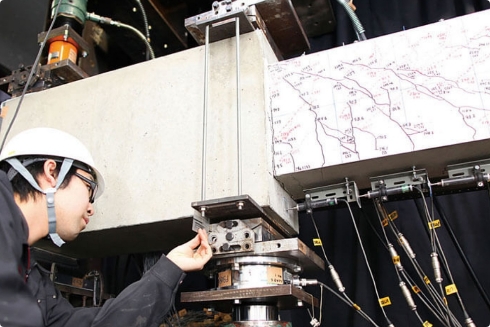

建築・都市環境グループ

建築、都市環境及び防災に関する基盤技術と理念を理解し、高い技術力を応用することにより持続可能型社会の構築に貢献できる研究者・技術者、または社会的な要請を適切に把握しながら、新しい時代にふさわしい建築・都市空間を生みだせるデザイナーの要請を目指しています。

そのために、博士前期課程と同様の3つの研究領域、すなわち建築物の計画・デザインや都市の計画・まちづくり・防災などを扱う「計画・意匠」、建築物の耐震・耐風・耐雪構造の設計や材料生産などを扱う「材料・構造」、地域や室内の環境設計などを扱う「環境・設備」を理論的かつ実践的に探求していきます。また、本学の立地特性を生かして、地元住民や地域の企業とも連携しながら、新潟県の特徴に配慮した教育研究を行います。開講科目

環境情報創造特論 / 風工学特論 / 建築地震防災特論 / 環境行動デザイン特論 / 構造デザイン特論 / 都市再生計画学特論 / 建築・環境デザイン学特論 / 建築振動特論

-

共通科目

特別演習 / 特定研究