建築都市学系都市計画研究室

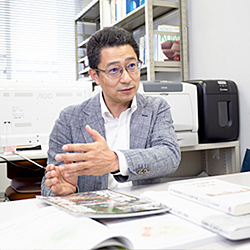

樋口 秀教授

HIGUCHI Shu

都市計画を学んだ建築家や建築に携わる人が増えると、まち全体が人口減少や災害に負けない、快適で魅力的なまちになる!

研究の内容を教えてください。

都市計画を専門にしています。建築工学の中にも都市計画という分野がありますし、都市工学という専門分野もあります。都市は建築物の集合体です。個々の建物が快適でも、都市が快適で魅力的でないと都市生活は満喫できません。どこの都市でも、人が集まって住むまちの魅力を高めることが求められています。今までは人口が増える中で、新しい住宅地をどのように作るかが課題でしたが、これから先、人口が減少する中では、今までの考え方は通用しません。これからの都市がどうあるべきかを考えて、課題を解決していくという、今がまさに転換点なのです。

今後のまちづくり・都市計画の方向性は?

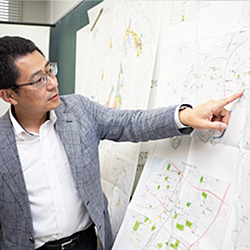

例えば、長岡市も上越市も「コンパクトに住む」というまちづくりを進めています。各拠点が連携し、持続可能な都市構造を目指しています。「拠点に集まって住みましょう」ということは決まっているのですが、この拠点にどのように住み、どんな人がどのように活躍するのかは、計画書に書き込めていません。そこで現在、日本建築学会や日本都市計画学会を中心に、その拠点をどのように作っていくのか、全国の大学で研究が進められています。

研究をする上での課題は?

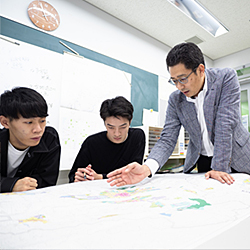

人口が減少していくと空き家の問題が出てきます。一方で、自然災害の面から地震や水害は避けられないので、防災という問題もあります。将来を見据えると、市街地の集約化、空き家対策、防災に強いまちづくりの3つが都市計画の大きな課題になっています。現在、この3つの問題に対して自治体では別々の部署が対応している状態です。研究室では、魅力的な都市計画を作るために3つの問題を統合できるように、それぞれの自治体について考えていくことを始めました。幸いにも、本学は県内出身の学生が8割を占めていますので、自分の出身地と、その周辺の自治体について、新潟県内30市町村、すべてを対象に分析を進めています。この研究が進んでいくと、まずは新潟県のまちづくりに貢献できると考えています。

将来の展望は?

建築学系の中で都市計画を学び、都市計画のマインドをもった建築家や建築に携わる人が増えていくと、個々の建築物だけではなく、まち全体が防災に強く、住みやすく、快適になることで、魅力的なまちができると考えています。本学は、県内に就職する学生が多いため、卒業後もそのネットワークを活かし、都市計画を勉強した学生が仕事を持ちながら、まちづくりに携わるようになると、まずは新潟県、そして日本全国が良くなっていくと思います。

| 受験生の皆さんへ | 本学はそれぞれの研究分野で活躍している教員で構成されているので、瞬時に日本中、世界中の情報が集まってきます。大学が知の拠点としてさらに飛躍し、私の研究室もその一躍を担えればと思っています。新潟の将来を一生懸命に考えるメンバーが本学に集まり切磋琢磨して、新潟県を支える人材になるよう願っています。もちろん県外の学生も大歓迎です。それぞれの都市が良くなることが日本全体の底上げになるのですから。 |

|---|---|

| 研究に関する情報 | 教員紹介 研究分野・テーマ 研究業績等一覧 研究室ガイド |

| 関連するSDGs |

|