建築都市学系建築振動研究室

涌井 将貴准教授

WAKUI Masaki

社会的ニーズの高まりに応え、人の目に代わるセンサーを使った建物の損傷評価を研究しています

研究の内容を教えてください。

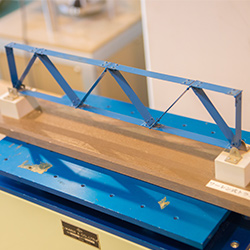

地震発生後には、建物が安全かどうか、使用可能であるかどうかの判定が行われるのですが、限られた人が目視で判断していると範囲の広い大きな地震では時間がかかってしまいます。阪神淡路大震災以降、加速度センサーなどを付けておいて建物の損傷を迅速に評価するニーズが急速に高まっています。私の研究室では、電子機器を駆使した「建物の損傷評価」を研究しています。

建築振動の研究は将来的にも必要とされる分野ですか?

ここ何年か、ゼネコンを含めて実用化しているところもあります。これから新築する建物には、常時センサーが取り付けられるようになることも考えられます。今後の課題としては、取り付けたセンサーから得たデータをいかに評価して、建物の損傷に繋げるかということであり、そこをいろいろな所で研究しています。常時センサーを付けて置くことで、建物に異常があるかないかを調べることができる構造ヘルスモニタリングという分野のニーズも広がっています。

建築振動研究の魅力はどこにありますか?

実際、建築分野を目指して大学に入学する学生のほとんどが設計やデザインに目が向いています。建築を学ぶ中で、物理や数学が得意な学生が、構造の仕組みを知っておもしろいと感じてもらえるのではないでしょうか。魅力のひとつとしては、人が目で見て判断しているものを物理的現象として捉えて、センサーを設置することで建物の状態が把握できるというところだと思います。

具体的な研究内容を教えてください。

データの評価研究は見てもわかりにくく、学生に研究室を紹介する際の説明も苦労しています。新潟工科大学には、県内ではここにしかない規模の3次元振動台があるので、今後は、この設備を学生に使ってもらうことで、研究の方向性がわかりやすくなると思います。知識は使いますが物理や数学が好きである必要はなく、やる気さえあれば興味を持って研究に取り組める分野だと思います。

| 受験生の皆さんへ | 建築学は、内装・インテリアデザイン・建物の設計、耐震構造、設備、環境など、幅広い選択肢がある学問です。私自身、大学に入学した時には将来は設計者になると思い込んでいました。設計をするためにさまざまな分野を学ぶ中で出会った建築鋼構造分野の研究を今も続けているとは想像もしていませんでした。先入観を持たずに、建築の世界に飛び込んでみてください。本当に自分のやりたいことが見つかるかもしれません。 |

|---|---|

| 研究に関する情報 | 教員紹介 研究分野・テーマ 研究業績等一覧 研究室ガイド |

| 関連するSDGs |

|