工学部・大学院

Faculty of Engineering / Graduate School

生産開発工学専攻

研究科長・専攻長挨拶

複合的課題に挑戦する「知のプロフェッショナル」を目指そう ~「総合知」の修得とその活用を学ぶ大学院~

今、社会に目を向けると、VUCAの時代の中、世界規模ではSDGsが提唱され、我が国では少子超高齢化社会への対応を筆頭に、成長分野としてデジタルとグリーン分野、高度情報化社会の到来、産業・経済の国際競争力の低下、地方創生等が喫緊の課題として挙げられています。ほぼ全ての社会活動が知識、そして技術に支えられている「知識基盤社会」あるいは「技術基盤社会」になった現状を見るとき、社会活動と地域経済振興を結びつけることが重要であると考えられます。また、地域の視点からは、地域には独自の歴史、伝統、文化、資源そして産業があり、これら地域の特性を経済活動の基盤とし、加えて地域に暮らす人たちのwell-being(物心両面で幸福である状態)の実現のために、継承、発展、振興を図ることが必要です。

これらの社会を支える知識や技術、地域特性とwell-beingの関わりといった問題(複合的課題)の解決に向けては、専門分野を修めた上で、さらに特定の分野に拘泥しないという「総合知」が必要であり、その素養を身に付けた人材「知のプロフェッショナル」の育成が大学に強く求められています。特に、学部に続く大学院には、予測できない社会の中で、社会を先導できる力を持った「在りたい社会」の構想や「あるべき社会」の実現を牽引できる「知のプロフェッショナル」育成への期待が非常に大きいのです。

大学院工学研究科では、「工学」の本質である社会との繋がりや俯瞰的視野の涵養に重点を置いた学部での学びに続いて、より高度な専門知識の修得に加えてその応用である研究活動を通じて、社会の広い分野で活躍できる「知のプロフェッショナル」を育成します。背景に拘ることなく、志を持った人たちの入学を歓迎します。

今こそ求められる、「知力」と「実行力」の涵養

教授/大学院工学研究科

生産開発工学専攻 博士前期課程 専攻長 飯野 秋成

技術革新も産業構造の変化も、比較的短い期間でダイナミックに生じうる現代。「最先端」とされる技術をアラカルト的に飲み込むことに腐心するだけでは、やがてその技術分野自体が陳腐化し、あるいは社会から全く注目されなくなったときに、自身の技術者としての存在意義を見失ってしまうことにもつながりかねない。そんな厳しい時代の「高度な学び」とはどうあるべきでしょうか。

これから皆さんは、自身の手掛ける技術分野と地域社会とのかかわりの今に、常にアンテナを張り続けることが求められるでしょう。そして、もし何かが次第に変化し始めている、と感じたならば、その根には何があるとあなたは洞察するか。そのときにあなたは、社会の変化の”次”をどう見据え、社会をどうシフトさせたいか。そして、そのためには、あなたはどう立て直して、どう新しい自らのワクワク感を再構築したいか――そのような大きな問いに、いざというときに立ち向かえる知力と実行力の涵養こそが、現代の高度な学びのフェーズに求められると思うのです。

あくなき探求心を持つ学生の皆さんにこそ、本学大学院の先端的研究に立ち向かう教授陣、そして大学院で学ぶ先輩たちの熱を感じてほしい。最先端の研究を自身の一つの核としながら、多様なバックグラウンドをもつ同期の仲間や、学会等で知り合える研究者らとの切磋琢磨に身をゆだね、熱い議論を重ねながら、次のあるべき地域社会を切り開く礎を築いていってほしい。自身の内なる論理、倫理、そして情熱こそが、次の時代を創造するものと確信しています。

設立の経緯

リーダーシップを培い、ものづくりの最前線に立つ、すぐれた高度技術者の育成を目指して

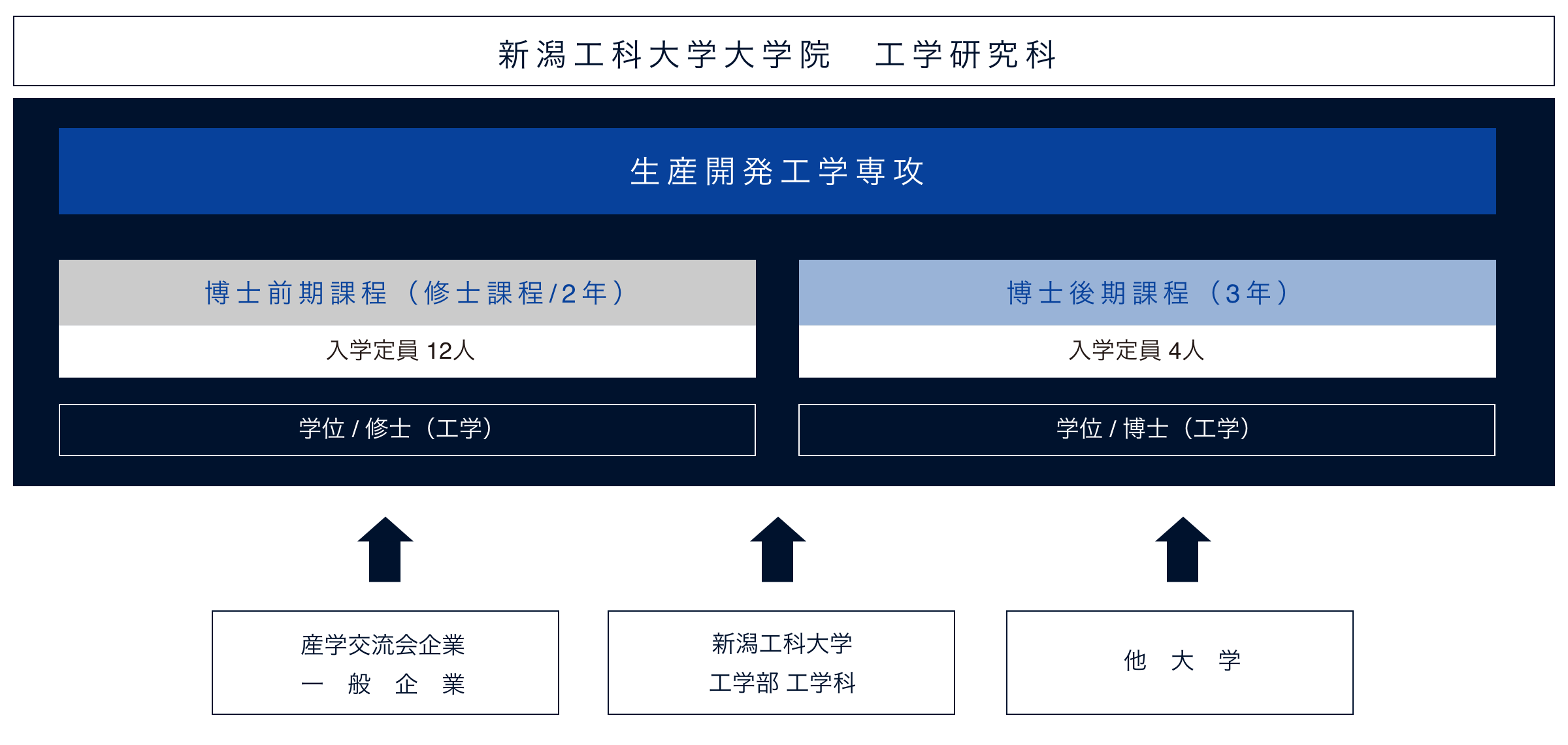

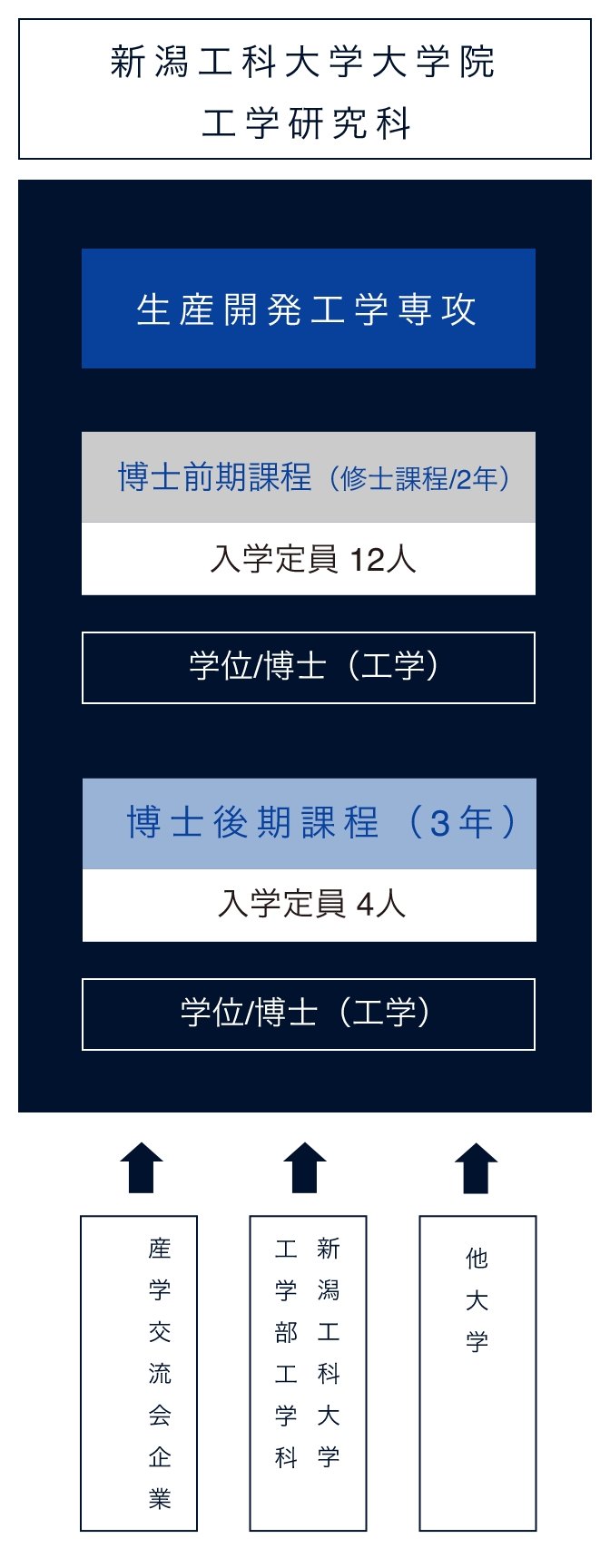

新潟工科大学は、産業界及び地域社会の強い要望により、「経済発展の基本は生産力である」との考えのもとに「ものづくり」の視点を重視した工学教育を行う工科系単科大学として1995年(平成7年)に開学、1999年(平成11年)に大学院工学研究科(修士課程)を設置、2001年(平成13年)には同博士後期課程を開設し、以後も諸施設・設備の拡充を行ってきました。

大学院の目的

「ものづくり」の視点を重視した技術者の養成

即戦力になる高度技術者の養成

リーダーシップのある技術者の養成

建学の精神に基づき、大学院工学研究科では、日進月歩の技術革新を担う高度な専門性を要する職業に従事する人材の育成、あるいは現在、研究開発に従事している社会人の再教育などを目的としています。

大学院の構成

受け入れる学生像

「ものづくり」に強い関心があり、将来技術者を指導しながら

プロジェクトを進めていくことができる高度専門技術者を目指す者

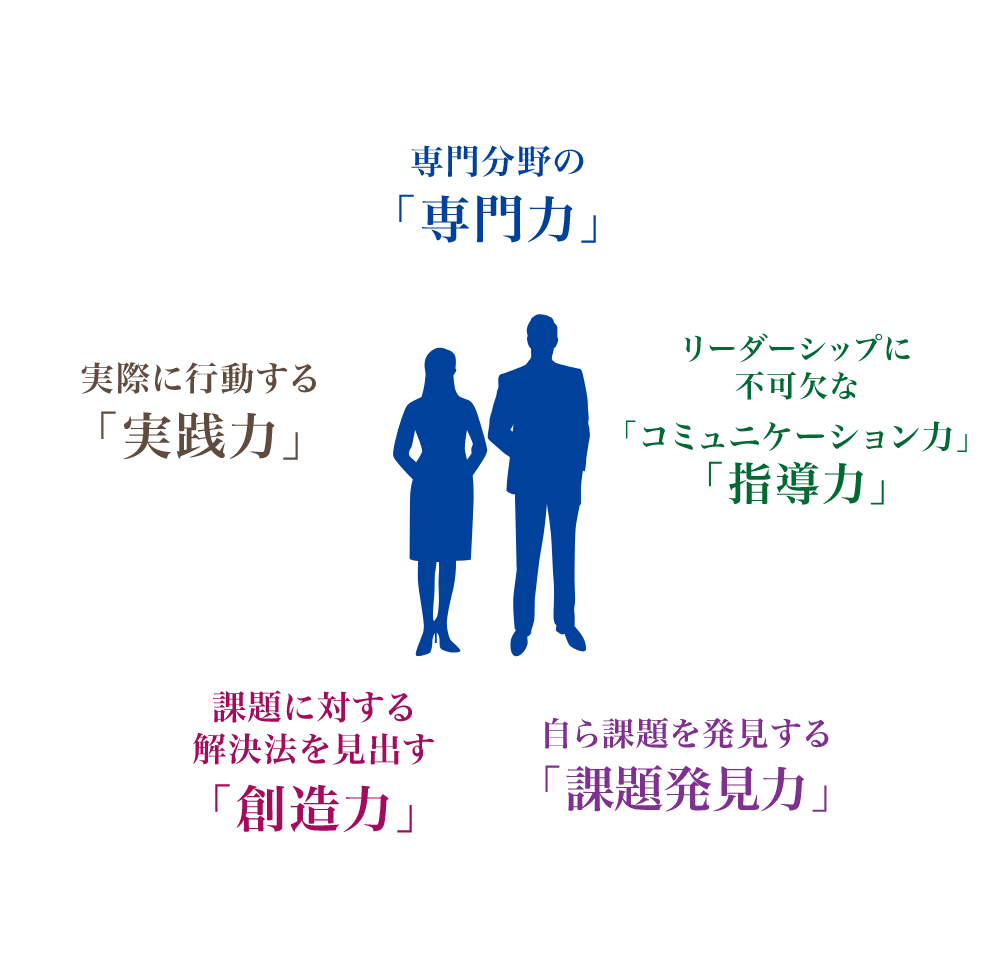

育成する人材像

修士あるいは博士号取得者として求められる専門知識・技術の修得はもとより、ものづくりの現場で必要とされる能力の伸長に力を注いでいます。プロジェクトチームを率いつつ、自ら課題とその解決方法を発見し、それを実行することができる技術者が求められています。このような「リーダーシップがあり、即戦力として貢献できる技術者」の育成を行っています。