大学院生

博士前期課程1年 インタラクティブICT研究室 指導教員:山岸 芳夫 教授

以前よりVR技術について興味がありました。VRは仮想的な空間で自分の思うことをできる可能性のある技術で非常に拡張性が高く、これからの発展が大きく期待される技術です。そんなXRを用いて教材を開発するという研究室の紹介に興味をひかれたため、この研究室を選びました。

私は日本の伝統色を学ぶVR教材の設計開発を行っています。実験や技術の中には専門的な設備を必要としたり、危険を伴ったりするものがあります。VRを用いることでそれらの問題を解決し、安全かつ場所を問わずそれらを行うことができ、より多くの人にそれらの知識を伝えることができると考えています。

教材の設計が一番苦労しました。研究の過程で、知識を持っている開発者が知識を持っていない学習者に知識を伝えることの難しさを感じました。どのように伝えるのが効果的なのかを模索することに多くの時間をかけました。完成した教材も検証の結果、改善の余地が多くあると感じています。

1年間の研究を通して、教材やプログラムの設計やそれらについての知識、研究進行のスケジュール管理、研究室の学生や先生との情報共有など得られた経験は多くありました。それらの経験を今後の研究や社会に出たときの職務での課題解決で活かしたいと考えています。

まだはっきりとは決めかねています。はじめは就職も考えていましたが、自分の行っている研究を続けたいと考えるようであれば、進学も選択肢として考えています。就職先としましては、システムやアプリケーションの開発に興味があります。勤務先としては、様々な環境に触れてみたいので県外を考えています。

大学院でしか得られないような経験や学びが多くあると思います。社会人になってからそういった経験をすることは中々難しいです。機会があり、少しでも興味があるのであれば大学院に進むこともよいのではないかと思います。大学院で得られる経験や学びは将来の職業や生活で必ず役立つものであると思います。

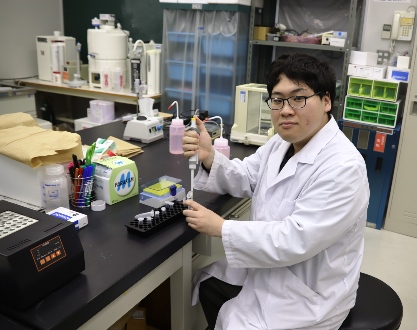

博士前期課程1年 食品機能解析学研究室 指導教員:久保田 真敏 准教授

食品に興味があり、新潟県の代表的な農産物であるお米に関する研究がしたいと考えていたので、米のタンパク質の健康効果などの機能性の研究ができるこの研究室を選びました。

米タンパク質が持つ機能性の研究をしています。具体的にはラットを飼育し、米タンパク質を与えたラットと動物性タンパク質のカゼインを与えたラットの体重や血糖値、臓器重量、血中パラメータなどを比較して、米タンパク質の持つ機能性を検討しています。

実験に用いるラットの世話や測定は毎日行う作業なので大変でした。しかし、作業の効率化やミスした時の対処の検討、自分では対応できない時に他の研究室メンバーに作業をしてもらうためのマニュアルの用意など工夫のしがいがあり有意義な経験となりました。

就職した企業で研究開発などに携わることで、研究のデータの解析といった研究室での学びを将来に活かしていきたいと考えています。

県内の食品メーカーや食品に関わる企業で研究開発などの分野に関わりたいです。

大学院では、まだ明らかになっていないことや誰も作っていないものなど最新の研究に深く触れることができます。貴重な経験となることは間違いないので、研究や開発に興味がある人は大学院へ進学することを強くオススメします。

博士前期課程1年 信頼性デザイン研究室 指導教員:岡崎 正和 教授

岡崎教授から航空機関連の話を聞いて興味がわいたため、信頼性デザイン研究室を選びました。

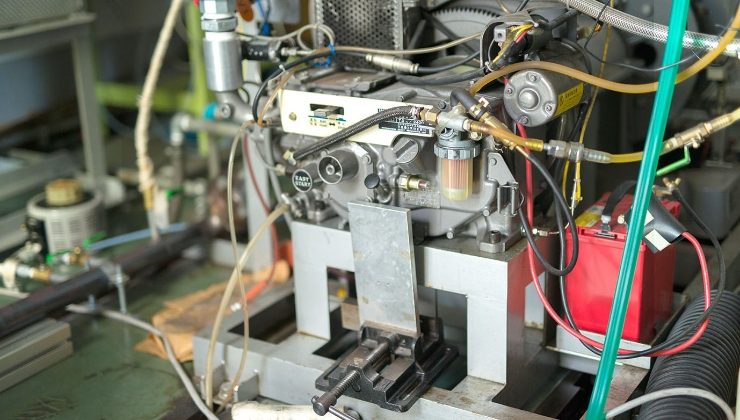

航空機エンジン内部のように、高温化で長時間負荷が加わる環境下で材料の信頼性を得るためには、その材料の寿命があとどれくらいであるのかを知ることが非常に重要になってきます。そこで、複数の金属材料に対して、温度、荷重の変化を与える熱疲労試験を行い、材料の寿命及び、破損の様子について考察する研究を行っています。

使用する試験機の文字が全て英語だったため、操作に慣れるまで苦労しました。また、論文を読んでいる際、過去に習ったはずの言葉や数式が出てきたときによく覚えていないことがあり、復習の大切さを改めて実感しました。

最終的な目標としては、材料の寿命を予測するための一つの指標となるようなデータを導き出したいと考えています。熱疲労試験に関する研究は現在も進められていますが、その力学的背景などについては、現在も明確になっていない点が多々あります。そういった現在も議論されている問題に対して少しでも解決の力添えができればよいと考えています。

修了後は就職しようと考えています。地域の希望は今のところありませんが、高温環境下での金属材料を取り扱うような分野へ進み、大学生4年間、大学院生2年間の経験を存分に活かしたいです。

自身もまだ大学院生活が始まって間もないので不安もありますが、自分で決めた進路であるため、精一杯頑張ろうと思っています。もし大学院進学か就職かで迷っている人がいたら、自分のように周りの人に相談し、自分が後悔しないような選択ができることを祈っています。

博士前期課程1年 建築・環境デザイン研究室 指導教員:倉知 徹 教授

以前から周辺地域と密着した建物や環境のデザインに興味があり、学外とのプロジェクトで実際に地域を大切にした空間作りの前例が多くあるこの研究室を選びました。指導 教員の倉知先生が同じ石川県の出身であることも決め手の一つでした。

学部4年時に、地区会館と移住者を掛け合わせることによる地域活性化を目指した卒業設計を行いました。地元である石川県の旧押水町地域は人口減少や地域の衰退に悩まさ れる地域です。そこで現存する26の地区会館をリノベーションし移住者を住まわせることで、地域コミュニティの核となるような施設を提案しました。

卒業設計には明確な正解が無く、ゴールが見えづらいことが一番の苦労でした。また、大きな地域を舞台に小さい建物の提案を行く、というスケールのギャップにも悩まされました。

人口減少が顕著に進む地域のための地域活性化を探求していけたらと考えています。現在の日本は人口が減少しているにも関わらず、新しく提案される地域活性化の方法は人をたくさん集めようとするものが多いです。そこで今後の過疎地域にとって現実的かつ有益なまちづくりが行えるような方法を提案したいです。

修了後は建築業界に就職を考えていますが、職種や地域などの細かいことは何も決めていません。まちづくりや地域活性化に繋がるような仕事ができたらと思います。

研究を続けることや専門的な知識をつけることに興味がある人はぜひ大学院への進学をおすすめします。またやりたいことが明確でなくても、大学院での研究を行いながら見つけてみるのもよいと思います。自身の将来設計と照らし合わせながら、一度検討してみてはいかがでしょうか。

博士前期課程1年 生活環境・空間デザイン研究室 指導教員:黒木 宏一 准教授

自分の好きなテーマで研究・設計を行う事ができると聞いたからです。また、黒木先生がテーマとしているお年寄りや体の不自由な人の過ごしやすい空間作りにも興味があり研究室を選びました。

昔の暮らしの屋根や日除け、食材等に使われていた、福島潟の水生植物の「葦」に目を付け、現在の葦焼きだけではなく、刈り取りから加工までを体験できる「衣食住」の空間を作り、私たちの生活の一部に成り得ることを伝える設計を行いました。

設計の提案を試行錯誤しながら黒木先生や栗原先生と相談をしていましたが、どんな事をしたいのかがはっきりせず、形に起こすまでに時間が掛かってしまいました。発表当日2週間前に後輩と同級生に模型製作の手伝いを頼み、なんとか完成まで持っていくことができました。

昔の葦の暮らしが薄れ、目で見て触れて、体験をすることで葦の魅力を伝えようと考えました。現在では、食料問題や資材不足が悩まれる中で、葦を利用した考え方が広まればと思っています。もっと身の周りを観察して生活に役立つ物が作れたらと思います。

修了後は、設計職に就きたいとは思っていますが、具体的にはまだ決まっていません。大学院2年間で情報収集や学校の行事に参加し、何がやりたいかを考える時間にしたいと思っています。

私は、建築物の経緯や設計の想いについて学び、自分のやりたいことを見つけるために進学を決めました。私のようにまだ進路を考えている方や能力を伸ばしたい方は大学院に進学してみることをお勧めします。

博士前期課程2年 建築・環境デザイン研究室 指導教員:倉知 徹 教授

倉知先生はファニチャーから都市までといったプロジェクトに携わっているため、スケールの大きさに関係なく建築を学ぶことができると思ったからです。また、多くのプロジェクトを同時に進めており、プロジェクトの進め方や考え方を学びたいと思ったからです。

上越市の雁木通りは空き家がいくつかあり、リノベーションされ、新たな姿として街に活気をもたらしています。そのひとつにたてよこ書店という古本屋があり、店主はコミュニティが生み出すまちづくりに興味を持っています。その書店をはじめ、いくつかの事業を進めています。また、活動の一つとして学生によるセルフリノベーションによりアスレチック兼ものづくり工房を整備しました。この活動全体をたてよこ書店PJ(プロジェクト)と称して、現在の影響とこれからの展望を研究しています。

街に対して何かしらのアクションを起こしたいと考える際に、そこには歴史や風土、住んでいる人たちがいることをしっかり考えることが重要です。しかし、新しい提案も必要となるため、その塩梅がとても難しいと感じました。

地域の歴史やそこに住まう人について考える設計をしていきたいと思います。どのような街でもそこには歴史があり、人がいます。そのことを忘れずに建築に関わっていきます。

建物の規模は問わず、建築の設計をしたいと思っています。また、建築は一生学んでいくものだと考えているため、考えることをやめずに働こうと思います。

学部で取り組んだ研究を振り返る良い期間だと思います。また、その発展を含めた学びができます。そして、自身が3年もかけて取り組んだことは、卒業後に終わりになることなく、後の人生に影響を与えていくものになると思います。

博士前期課程2年 数値情報研究室 指導教員:金井 靖 教授

大学の入学以前から記憶装置に興味があり、研究対象であるハードディスクドライブ(HDD)について深く学んでみたいと思ったからです。

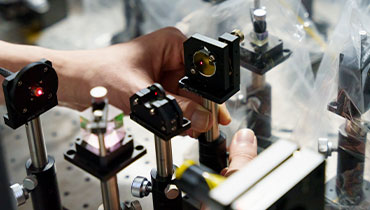

HDDは磁気ヘッドから発生する記録磁界を切り替えることによって、ディスク上の磁性粒子(微細な磁石)の向きを変えることにより記録するディジタル情報(0,1)を(N,S)に対応して記録するものです。HDDは主に面記録密度を高めることで記録容量を増やしてきましたが、従来の記録方式では横ばいになりつつあります。次世代の記録方式であるアシスト磁気記録は記録磁界とともに外部からエネルギーを加えて記録することで面記録密度を大幅に高められることが期待されています。このアシスト磁気記録方式を用いた磁気ヘッドをモデリングソフト上で作成し、磁界解析シミュレーションにより磁界解析結果を得ることで最適なヘッド設計を検討しています。

磁気ヘッドのモデリングから解析結果を出力するまでの解析ソフトやPCの操作手順に慣れることに苦労しました。解析結果が正しく出力されず、エラーの原因を探ることも多くあります。また、英語や専門用語で書かれた研究論文を繰り返し読んで理解することが難しいと感じています。

HDDは身近なところで機械部分を必要とせず、アクセスが高速である等の理由でソリッドステートドライブ(SSD)に置き換わりつつあります。しかし、HDDはSSDと比較して単位容量あたりのコストが小さいことが最大の利点です。最近は生成される情報量が急激に増加しています。安価で大容量なHDDはデータセンター等でこれからも主要なストレージ装置となり続けることが想定されています(全保存容量の約80%)。記録容量を高め得るアシスト磁気記録方式を用いた磁気ヘッドの開発をすることにより、データの保存を支えるHDDの発展に貢献したいと考えています。

大学院修了後は自分の地元で就職することを考えています。現時点では希望する業種や職種等ははっきり定まっていないので、時間をかけて考えていきたいと思っています。大学院で身に着けたことを活かしたいです。

私は卒業研究をさらに専門的にやってみたい、また外部発表や研究を通して自己成長につながればよいと思い、大学院を志望しました。研究をより深く学んでみたい、続けたいと考えているようであれば、時間をかけて研究ができる大学院への進学を卒業後の進路候補に入れてみるのもよいと思います。

博士後期課程1年 バイオメカニクス・UD研究室 指導教員:笹川 圭右 教授

様々な分野で活かすことのできる有限要素解析やプログラミングを学ぶことで、今後自分の活躍できる機会が増えると考えました。また、自分で考え工夫して研究を進めることができる点にも惹かれ、選びました。

医療分野における問題を、有限要素解析を用いた工学技術を用いて解決したいと考えています。医療分野の研究では失敗が許されず、倫理的に実験が困難でありデータが取りにくいといった場合が多々存在します。工学技術である有限要素解析は実験が困難である状況への適用が可能であるため、ヒトを対象とした事象の研究に非常に有効です。そこで、有限要素解析を用いて使いやすい医療器具や適切な術式の選択を可能にする知見が得られるような研究を行っていきます。

自分で研究方法を考え改善していくことに一番苦労しました。研究室では自分で様々な工夫や発想をする必要があります。そのため始めの頃は何をするか、どこから準備をするべきか悩みました。そういう時は簡単な研究を行ってみる、指導教員や友人に相談して少しずつ決めていくなどをして慣れていくとよいと思います。

有限要素解析は大学での研究内容に限らず様々な分野で使用することができるので、自分で新たな活用場所を考え活かしていきたいです。

博士課程で身に付けたスキルを活かして製品開発や研究を行うことを第一目標として考えています。

大学院では今まで以上に研究に力を入れることができます。研究することや何か考えて工夫することが好きな人はぜひ大学院に進学して、心ゆくまで楽しんでください。研究発表も行いますが、自分が行った研究に自信をもって発表を行えば心配いりません。学部では挑戦できなかった活動や資格、趣味など自分の興味があることに挑戦して有意義な大学院生活を送ってください。

修了生

修了年度:2023年度 ナノ材料化学研究室 指導教員:藤木 一浩 教授

高校時代から漠然と化学系について深く学びたいと考えており、大学での学びを通して材料科学について興味を持ったので、ナノ材料化学研究室を選択しました。

生分解性ポリマーのグラフト化について研究していました。具体的にはカーボンブラックやカーボンナノチューブをはじめとした炭素ナノ材料と呼ばれる材料表面へ生分解性ポリマーをグラフトするという研究です。昨今ではプラスチックなどの高分子材料について環境上の問題点が指摘され、その対策の検討が活発になっています。そこで、ポリ乳酸に代表される生分解性ポリマーという、自然界の微生物の働きによって使用後は完全に水と二酸化炭素に分解されるという特徴をもち、環境に配慮したプラスチック材料を利用して、ナノ材料の表面に生分解性ポリマーを毛の様にくっつける(グラフト化)ことで、材料の持つ欠点の改善や新しい機能の付与を目的として研究しました。

生み出される材料は小さなものですが、今までの材料にはない新しい機能を持った材料を自分の手で作り出せるかもしれないという期待を持って研究できるという点がやりがいにつながりました。炭素ナノ材料と生分解性ポリマーとの反応中における反応の温度や時間を一手に保ち続けるためにしっかり管理しなければならないという点や、反応が上手くいかずに期待していた結果が得られなかったときには苦労しました。

今後は研究開発に携わりたいと考えており、業務内で今回得た知識を活かしていければと考えています。

研究室で学んだ「トライ&エラー」の精神をもって、何事にも臆することなく挑戦していきたいと思います。

卒業研究では満足できないと感じた人も、大学院ではより研究に力を入れて取り組む機会を増やすことが出来ます。また発表する機会が増え、自身の意見を言語化して伝える能力が向上すると思います。これは就職後にも役立つと考えられますので、研究を少しでも続けたい、発展させたいと考えている人は大学院への進学をおすすめします。

修了年度:2023年度 建築・環境デザイン研究室 指導教員:倉知 徹 教授

私はまちづくりに興味があります。さまざまなまちとのプロジェクトを積極的に企画している倉知先生の研究室でなら、まちづくりにまつわる学びがたくさん得られると思ったからです。

1人でも設営可能なマルシェで使うヤタイの設計を目標に、地方都市においてヤタイにどのような可能性があるかを調査研究しました。木製ヤタイの設計や制作を行ない、実際にイベントで利用してもらい、出店者や来場者にアンケートを行いました。

アンケート調査が苦労しました。何も知らない人へ自分の研究を説明するのが難しいこと、また結果を分析している際に、別の設問や言葉で調査した方が良かったなどと反省することばかりでした。

私の将来の夢は柏崎のまちづくりに携わることです。ヤタイのような小さな操作で地域への影響あるのか、またどのような需要があるのか調査できたことを活かせたらと思っています。

一見、私の夢と関係が少ない業種かと思われますが、住宅設計を学ぶことでまちづくりに活かせることは多いと考えています。自分の中の建築への専門性を高め、住宅設計のプロとしてまちづくりの場で活躍できる建築士になることが目標です。

私は大学院に進学したことで学部の頃よりも学外の人と関わったりすることが増えたことで、自分の世界が広がり、まちづくりについてより深く学べました。大学院生だから経験できること、学べることがたくさんの2年間でした。自分の夢を明確にしたい人はぜひ大学院への進学を考えてみてはいかがでしょうか。

修了年度:2023年度 フィールドロボティクス研究室 指導教員:大金 一二 准教授

AIの分野に興味があり、そういったものを活用したロボットを開発してみたいと思ったからです。

単眼カメラで水田全体を見渡すような画像を撮影し、AIによる画像処理で水田全体の稲苗の位置を把握する研究をしていました。ドローンの空撮に頼ることなく、安価で手軽に稲苗位置を把握することで、水田用ロボットの運用時や、田植え後の植え付け状況の把握・評価、ジャンボタニシ被害の把握などにも活用できると思います。

使用するソフトウェアの仕様等の把握が大変でした。エラー原因の特定・修正作業はネットで検索したり人に聞いたりと手探りでしたが、書いたコードが思った通りの動きをしたときには達成感を感じました。

就職した企業では製品設計などに携わりたいと考えており、研究を進める中で得た知識を活かしていければと考えています。また、研究を進める中で自分でスケジュールやTodoリストの管理、「報連相」など、社会人として必要な心構えも培われたように思います

はじめは仕事でわからないことは多くあると思います。同期や先輩の社員とのコミュニケーション、そして「報連相」を忘れず、チームワークで頑張っていきます。

進学・就職の選択は、今後のキャリア形成を考える上で重要な選択になると思います。自分のやりたいこと、学びたいこと、進学という選択肢について真剣に考えてみてください。

修了年度:2023年度 環境設備・芸術工学研究室 指導教員:飯野 秋成 教授

VRを用いて建築作品を見たり、考えたりするコンテンツを新しく作りたいと思ったからです。VRで見ることでしか発見できない事が建築作品に多くあると気付いたことが理由でしょうか。

VRを用いた建築作品の講評会、作品を考える際の支援ツールの開発を行っていました。ゲーム開発ツールを使用したVR空間を開発し、その空間に作品を入れ込み、設計者、教員ら複数人と作品を共有しながら鑑賞できるかを研究しました。

作品の周辺情報や建築作品の現実に近い表現の追求、VRコンテンツの機能の追加、調整が大変でした。

授業で建築作品を設計する時、完成した作品を発表する時の支援ツールとして利用してもらえるようにしたいと考えています。

建築の現場に出て、実際の建築をたくさん見て、求められる建築作品の表現ができるよう頑張りたいと思います。

自分の研究を追求してやりたい、専門科目をさらに深く学びたいという人には進学をおすすめします。また悩んでいる人は大学院にいってやりたいこと、やってみたいことを考えて、「大学院じゃないとできない」と思ったら進学をおすすめします。

修了年度:2020年度 生活環境・空間デザイン研究室 指導教員:黒木 宏一 准教授

「まちの風景と建築」をテーマにした修士設計を行いました。柏崎の商店街を対象とし、そのまちの風景をつくりだしている要素をデザインの試料としてサンプルを作成し、それを元にして設計することで風景から建築する可能性を見出す設計を試みました。

1つの建物を現場で1から管理する施工管理という職種に魅力を感じる中で、今の会社はDX事業に力を入れており、これからの建設業界を牽引していく可能性を感じ、自身もITを活用した現場監督になりたいと思い、入社を決めました。

現場の施工に関する図面、書類の作成、協力業者と納まり、工程の段取りを行っています。

大学院に進学したことにより、より専門的な学びができたため、学部卒業後に就職するよりも専門的な用語等を知った状態で働けたことがよかったと思います。

人の前で話す能力が鍛えられました。発表する機会が多くあったことや毎週のゼミで後輩にアドバイスしていたため、どうすれば相手に伝わりやすいかを考えることができてよかったと感じます。また、自身が将来どうしたいかを考えるのによい2年間でした。

自身がこの先何をしたいのかが不透明であれば、大学院へ進学して自身のやりたい研究をしながら今後の自分について考えてみてもよいと思います。また、大学院で資格を取得すれば、就活に役立つと思います。

修了年度:2013年度 医療・福祉工学研究室 指導教員:寺島 正二郎 教授

筋ジストロフィー等の重度障害により手足を自由に動かせない方のために舌で電動車椅子を操作するためのリモートコントローラの開発を行っていました。

小さい頃からものづくりに興味があり、ものづくりの原点である工作機械に興味があったからです。

CNC精密自動旋盤の開発を行っており、2D・3D CADを用いてメカ設計を行っています。

職場では頻繁にプレゼンを行う機会があるため、学会等での資料作成や発表経験が活かされていると思います。また大学院では研究活動が主体となり実際に部品の設計から装置の完成までの一連作業を経験できるので非常によい経験になったと思います。

大学院で学んだ基礎知識は今の仕事でも役立っていますし、3DCADも大学と同じソフトを使用しているので苦労することなく業務に取り組むことができました。また、研究ではものづくりの楽しさを改めて感じることができ、職業選択の際の決め手になりました。

より高度な専門知識や研究を学びたい人はもちろんですが、まだ将来何をしたいか分からない人や自分にどんな職業が向いているか分からない人でも大学院に進学することでわかる部分もあると思いますし、大学院で学んだことは決して無駄にはならないので、大学院進学も検討してみてください。私は心から大学院に進学してよかったと思います。

修了年度:2008年度 生物化学工学研究室 指導教員:斎藤英一 教授

ウナギの皮膚から分泌される粘液に含まれるタンパク質の同定や分析をしていました。対象は主にタンパク質分解酵素(プロテアーゼ)とその阻害剤です。大量に仕入れたサンプル(ウナギ)の粘膜を研究室のメンバー総出で採取したのはよい思い出です。

当社は規模のわりに広範囲な製品を取り扱っていた為、他の化学メーカーと比較して魅力的に思い面接を受けました。本当は研究職を志望していましたが、営業職として採用されました。技術営業のため、大学で学んだ知識は役に立っています。

法人向けにウレタンやアクリルを中心とした機能性樹脂の販売をしています。新製品の開発や企画に関わることも多く、研究部のスタッフを含めたメンバーと共に新たな価値を市場に提案しています。

大学院で学んだ化学全般の知識と研究経験は、社内外の研究員と会話する際の基礎知識として役に立っています。修士として学部生を取り仕切った経験も、コミュニケーションの面で役に立っています。知識と経験の両立ができることが大学院のよいところです。

ひとつの研究テーマに集中して向かい合えた経験は、営業職の現在も役に立っています。また、学部生を含めた研究室のリーダーとしてチームを纏めた経験は、人間力を磨けた貴重な体験だったと感じています。

企業の特に研究職は大学院進学者を採用するのが当たり前になっています。そのため、卒業するだけでは他の人との差別化はできません。在学中に何をしたのか、どのような実績を残せたのかが重要になりますが、そういったことを意識することで人生においてかけがえのない期間となるはずです。

修了年度:2008年度 指導教員:角山 正博 教授

企業と連携してポンプの自動故障診断システムの開発を行いました。ハードやソフトの自動診断システムは、今もなお研究を求められ続けている分野です。

新潟県内トップクラスのIT企業であるため。採用面接で述べた志望動機は「地元の長岡市に貢献できること」かつ「活躍の場が県外や海外にもあること」でした。

自動車に搭載するメーターやヘッドアップディスプレイのシステム開発にSEとして携わっています。お客様の要望を聞き取り、それを実現するためのプログラム指示書を作成し、完成した製品がお客様のご要望と合致しているか確認します。

SEという職種にとってコミュニケーション能力が必要となる場面がこんなに多くあるとは想像していませんでした。少ない労力で誤解なく情報を受け取り、伝えることが重要です。その能力が大学院での研究発表によって養われました。

大学院への進学は研究室に配属された時から決めていました。研究成果を満足いく形にするには学部卒業までの期間では足りないと感じたためです。目標を定めて主体的にやり遂げることができるという自信に繋がっています。

大学院での時間を、将来を考えるために活用することは決して後ろ向きではありません。就職先によってその後の人生観が大きく変わると思うため、焦ってほしくありません。私は、子供の頃から「胸を張れる生き方をしたい」と考えていました。お金を得る方法もその一つです。今の会社に就職できたことで胸を張れる生き方ができ幸せです。